Sie war auch nicht immer total brav. Einmal hat sie eine Hausaufgabe nicht gemacht. Sie sollte zu Hause einen Aufsatz über den Schimmelreiter von Theodor Storm schreiben und ihn dann in der Schule ins Aufsatzheft ins „Reine“ schreiben. Sie hatte keine Lust es zu Hause zu machen, weil sie die Aufsätze in der Schule beim Abschreiben doch immer wieder veränderte. Außerdem mussten am Unterrichtsbeginn immer einige Schüler bestimmte Verse aus der „Glocke“ aufsagen. Die hatte sie auch nicht gelernt und weil sie in der Mitte saß, dachte sie, dass sie sie kann, wenn sie inzwischen mehr als zehnmal gehört hätte. Aber als sie dran war, hatte der Lehrer genug davon, und sie sollte ihren Aufsatz vorlesen. Das tat sie dann auch aus dem leeren Heft und blätterte eifrig die Seiten um, während die Schüler hinter ihr sich totlachten.

Ich fand es sehr lustig, dass sie bei ihrem strengen Lehrer damit durchgekommen ist, aber dann schrieb sie noch: „Herr Rollwin hat übrigens in den letzten Tagen, bevor die Russen einmarschierten, erst seine Familie, dann unsere Musiklehrerin und dann sich selbst erschossen. Sie waren fanatische Nazis und wollten sich Quälereien ersparen.“

Meine Omi hatte es aber sonst sehr gut, weil sie im Sommer immer draußen schwimmen konnte, denn in der Nähe von Potsdam gab es viele Flüsse, Seen und auch Kanäle, wo sie mit ihren Freundinnen baden gehen konnte. Es gab sogar schon ein Hallenbad dort, aber da durften nach dem Krieg keine Deutschen mehr drin schwimmen, weil die Russen es für sich haben wollten.

Über ihr Eltern schreibt meine Omi: „Meine Eltern haben uns sehr gut behandelt, aber auch mal streng, wenn es nötig war. Sie hatten sehr wenig Zeit für uns, da sie beide arbeiteten. Damals gab es noch die 48-Stunden-Woche. Auch am Samstag wurde bis mittags gearbeitet. Daneben war ja in Haus und Garten zu tun. Wir Kinder halfen auch dabei. Wir hatten ja auch Tiere: Hühner, Kaninchen, mal auch Enten und Gänse, sowie ein Schwein. Das hatten wir aber nur einmal, denn da wurden dann gleich die Fleischrationen gekürzt.

Wir mussten, als wir 10 Jahre alt wurden, "Jungmädchen" werden, später zu den BDM (Bund Deutscher Mädchen). Wir bekamen Uniformen, wie die Jungen, die der "Hitlerjugend" beitreten mussten. Man war völlig vereinnahmt. Auch die Eltern sollten unbedingt in die Partei, aber meine taten es nicht. Aber mein Vater wurde eingezogen und kam nach Russland zur Organisation Todt. Sie war für Straßenbau usw. zuständig, damit die Truppen es leichter hatten, vorwärts zu kommen (später auch rückwärts). Man durfte nichts Negatives über den Führer oder die Partei sagen, sonst wurde man abgeholt und keiner weiß wohin. Denken konnte man ja, aber bloß nichts sagen.

Damals hatte kaum jemand ein Radio. Da wurde der sogenannte Volksempfänger gebaut und für 35 Reichsmark verkauft. Das war so billig, damit sich jeder ein Gerät kaufen konnte. Man sollte hören, was unser Führer uns zu sagen hat und vor allem den Reichspropagandaminister Joseph Goebbels. Der schimpfte auf die Engländer und Amerikaner, weil sie unsere Städte bombardierten und lobte unsere tapferen Soldaten, die das Gleiche in England taten. Man kann immer wieder sagen, Krieg müsste verboten werden.“

Nach der achtjährigen Schule musste meine Omi das „Pflichtjahr“ machen und umsonst als Hausmädchen bei ihrem Zahnarzt arbeiten, weil der viele Kinder hatte. Anschließend durfte sie die zweijährige Handels- und Gewerbeschule besuchen. Als sie und ihre Freundin einmal keine Lust hatten, stellten sie sich unter eine Regenrinne bei Regen und machten sich die Hände mit Fahrradkettenfett dreckig und kamen dann zu spät in die Schule und sagten, eine von ihnen hätte eine Fahrradpanne gehabt. Dort wurden sie gleich nach Hause geschickt, damit sie sich Bett legen konnten und nicht krank werden sollten. Leider konnten sie nicht die ganzen zwei Jahre bleiben weil die Schule ein halbes Jahr vorher kriegsbedingt geschlossen wurde und die Schüler deshalb eine Not-Abschlussprüfung machen mussten. Jetzt begann für meine Großmutter endgültig der Ernst des Lebens und sie musste in den Krieg. „Am 4. Februar 1945 wurde ich 17 Jahre alt und am 7. Februar wurde ich eingezogen, und zwar kamen wir in eine Kaserne in Stahnsdorf, um das Funken zu lernen. Auf dem Hinweg war in Potsdam noch alles in Ordnung. Das Funken machte uns Mädchen Spaß, wir sollten ja durch unseren Einsatz einen Soldaten ersetzen, der dafür an die Front kam.

Die Situation wurde immer ernster, die Russen drangen immer weiter auf Berlin zu. Eines Tages sagte unser Major dann zu uns: wer noch nach Hause kann sollte gehen, alle anderen sollten versetzt werden an einen anderen Frontabschnitt. Wir bekamen unsere Entlassungspapiere, packten unsere Sachen und es ging heimwärts. Als wir dann aber durch Potsdam fuhren, konnte ich nur noch heulen. Als ich von Potsdam weg ging, war alles noch in Ordnung. Potsdam war nie angegriffen worden. Und nun lag die halbe Stadt in Trümmern, zerbombt in einer einzigen Nacht. Ich stieg am Stadtrand aus und wurde mitsamt unserem Gepäck von einem Pferdekutscher, der denselben Weg hatte, mitgenommen bis vor die Tür meines Elternhauses. Dort begegnete mir als erster mein Vater, der auch ein paar Tage vorher ankam.“

Als der Krieg vorbei war, lebte Oma in der Ostzone und bekam Arbeit im Büro. Zuerst in einem Elektrobetrieb und später bei der Kriminalpolizei. Eigentlich gefiel ihr die Arbeit da gut, aber alsmsie nicht in die Partei eintreten wollte, wurde sie von allen misstrauisch und schlecht behandelt und sogar verhört. Da ging sie lieber in den Westen.

„1949 war Wahl. Ich war inzwischen 21 Jahre alt, und durfte zum ersten Mal frei wählen. Dann bemühte ich mich wieder um Arbeit im Büro, was mit viel Glück auch klappte. Dann fand ich ein möbliertes Zimmer und später auch meinen Mann.“

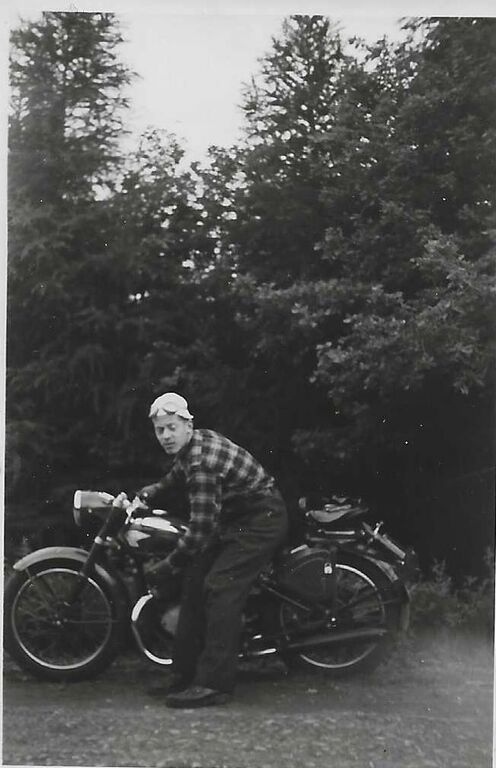

Meine Großeltern haben sich durch eine Anzeige, die mein Opa im Hamburger Abendblatt aufgegeben hat, kennengelernt. „Junger Hamburger sucht nettes junges Mädchen zwecks gemeinsamer Freizeitgestaltung.“ Omi: „Ich habe hingeschrieben und bekam auch Antwort. Wir verabredeten ein Treffen, und zwar am Eingang von Planten un Blomen (Eintritt 3 Mark und das bei einem Monatseinkommen von 140 Mark). Als wir uns sahen, war es, als würden wir uns schon ewig kennen, wir waren uns überhaupt nicht fremd. Wir konnten miteinander über alles reden, waren fast immer einer Meinung. Das musste wohl die große Liebe sein. Wir hatten eine schöne Zeit miteinander, gingen ins Kino und fuhren gelegentlich mit dem Sonderzug an die Ostsee. Einmal waren wir mit dem Motorrad und Zelt im Weserbergland. Campingplätze in dem Sinne gab es damals noch nicht. Wir suchten uns einen schönen Platz auf der Wiese.“ Meine Oma konnte auch Motorrad fahren. Sie hat mir einmal erzählt, dass mein Vater auf der Rückreise vom Zelten wohl schon mit dabei gewesen ist.

Opa Dieter

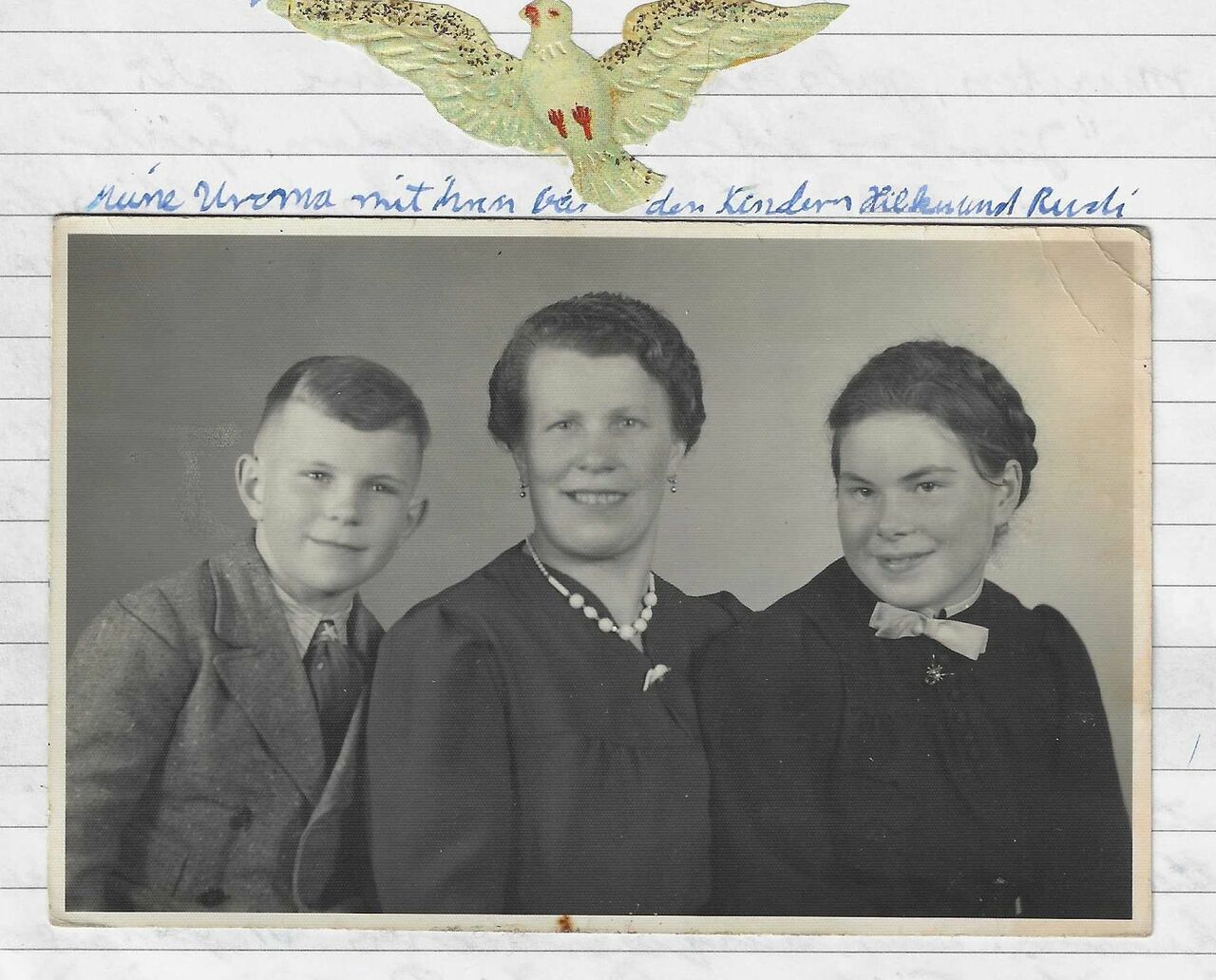

wurde an 29. Dezember 1925 in Hamburg geboren. Seine Mutter war die Tochter eines Gutsverwalters und arbeitete als Hauslehrerin für irgendwelche reichen Leute. Der Vater seines Vaters verwaltete ein Kirchengut. Als seine Mutter Klara Bangis, geborene Sambach, ihn in der Finkenau zur Welt brachte, hatte er schon einen zwei Jahre älteren Bruder, der Wolfgang hieß. Außerdem waren meine Urgroßeltern schon ziemlich alt. Mein Urgroßvater Franz Bangis war bei Opis Geburt schon fast vierzig Jahre alt und seine Frau war nur vier Jahre jünger was für damalige Verhältnisse schon ganz schön alt war. Mein Urgroßvater arbeitete bis 1930 als kaufmännischer Angestellter. Dann gab es eine Weltwirtschaftskrise, schreibt mein Opa, und da wurde er, wie ganz viele andere auch, arbeitslos.